Glasfaser: Geschichte, Funktion und Zukunft

Blog| 27. Juni 2023 | Lesezeit: 5 Minuten

Glasfaser bringen heute die meisten von uns mit schnellem Internet in Verbindung. Aber was ist die Geschichte der Glasfaser und wie funktioniert sie eigentlich? Und wo wird Glasfaser heute eingesetzt und wie sieht ihre Zukunft aus?

Zu Kabeln verarbeitet ermöglichen Glasfasern beim Internet sehr hohe Übertragungsraten. Viele Schweizer Städte haben ihre Stadtnetze in den letzten Jahren auf «Fiber» umgerüstet. Neu entstehende Quartiere und Wohngegenden werden heute in der Regel von den Gemeinden direkt mit Glasfaser bis ins Haus oder in die Wohnung erschlossen.

Die Geschichte der Glasfaser

Glasfasern gibt es jedoch schon weitaus länger als das Internet. Bereits im 18. Jahrhundert hat man aus Glas sogenanntes Feen- oder Engelshaar für Dekorationszwecke hergestellt. Später erkannte man, dass sich die Fäden zu Glaswolle verarbeitet zur Wärmeisolation und zur Verstärkung von textilen Fasern und Kunststoffen eignen. Aber wie ist es dazu gekommen, dass Glasfaser beim Internet zum Einsatz kommt?

Kupfer stösst an seine Grenzen

Bereits in den 1960er-Jahren zeigte sich, dass die ursprünglich für Telefonie und Telegrafie gebauten Netze aus Kupferleitungen für die zunehmenden Anforderungen nicht ausreichen. Denn Kupferleitungen benötigen für die Signalübertragung bereits nach wenigen hundert Metern einen Verstärker. Das machte insbesondere die Transatlantikkabel sehr teuer und störungsanfällig.

Da Glasfaser sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten zulässt, entstand damals die Idee, Glasfaser für die Telekommunikation einzusetzen. Mit den ersten Glasfasern liessen jedoch nur wenige Meter überbrücken, da die Signalverluste extrem hoch waren. Das liess diese Technik zunächst als wenig vielversprechend erscheinen.

Eine genügend reine Glasfaser

1966 stellte jedoch der Physiker Charles Kao mit einem wissenschaftlichen Beitrag die Forschung zum Einsatz von Glasfasern und Lasern in der Telekommunikation auf den Kopf. In seinem Fachartikel legte er dar, dass eine genügend reine Glasfaser eine Dämpfung von unter 20 dB pro Kilometer haben würde. 20 dB bedeutet, dass noch ein Hundertstel der Leistung am andern Ende der Leitung ankommt, was für die Signalübertragung über lange Distanzen jedoch ausreicht.

Forschende des US-amerikanischen Glas- und Keramikproduzenten Corning arbeiteten daraufhin daran, eine genügend reine Glasfaser herzustellen. 1970 gelang es dem Unternehmen schliesslich, die erste verlustarme Glasfaser mit einer Dämpfung von 17 dB/km serienreif herzustellen. Zum Vergleich: Die heutigen Glasfaser-Lichtwellenleiter erreichen eine sagenhaft tiefe Dämpfung von 0,17 dB/km.

Ein Laser muss her

Damit war das Glasfaserkabel geboren. Für die Datenübertragung mit Lichtwellenleiter fehlte aber noch der Laser. 1971 bewiesen dann die Forschenden der Bell Laboratories mit einem Halbleiterlaser die Machbarkeit eines Lasers für diesen Zweck. Weitere 2 Jahre später waren schliesslich sowohl Lichtquelle, Glasfaserkabel und Sensoren kommerziell verfügbar. Der Siegeszug der Lichtwellenleitertechnik konnte damit beginnen.

Neben der grossen Reichweite lieferte die Technologie auch gewaltige Bandbreiten. Die grosse Bandbreite und die damit verbundene hohe Übertragungsrate nutzte man zuerst für Systeme zur Übertragung von Fernsehsignalen. Hauptsächlich wurde die Glasfaser aber in den Backbones (Hauptleitungen) der Telekommunikationsnetze verwendet. Optische Verbindungen ersetzten dort sehr schnell die herkömmlichen Kupferleitungen und nach einer Weile auch Richtfunkverbindungen.

1988 ging schliesslich mit TAT-8 das erste transatlantische Glasfaserkabel in Betrieb. Dieses Kabel transportierte Daten mit einer Geschwindigkeit von 280 Mbit/s zwischen den USA, Grossbritannien und Frankreich.

Die Funktion der Glasfaser

Über Glasfasern lassen sich Daten mit Lichtsignalen übertragen. Glasfasern bestehen aus dünnen, flexiblen Glassträngen aus extrem reinem Glas. Die Hauptbestandteile einer Glasfaser sind der Kern, der Mantel und die Ummantelung.

Brechungsindex und Totalreflektion

Der Kern ist der zentrale Teil der Glasfaser, durch den das Lichtsignal übertragen wird. Er besteht aus einem Material mit einem höheren Brechungsindex als der Mantel. Der Mantel umgibt den Kern und besteht aus einem Material mit einem geringeren Brechungsindex.

Das führt dazu, dass das Licht reflektiert wird und nicht nach aussen austritt. Durch diese interne Totalreflektion am Übergang zwischen Kern und Mantel bleibt ein Lichtstrahl in der Glasfaser gefangen und breitet sich im Kern aus.

Die Ummantelung wiederum schützt den Kern und den Mantel vor Beschädigungen. Allerdings darf eine Glasfaser nicht zu stark gebogen werden, sonst verlässt der Lichtstrahl auf seinem Weg die Glasfaser. Und hier ist nach der Theorie der Bezug zur Praxis: Das ist der Grund, warum Sie ein Glasfaserkabel nicht knicken oder biegen sollten.

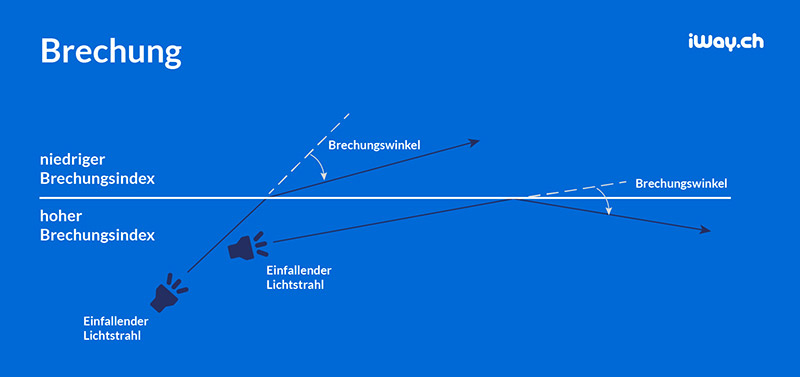

Wie kommt es zur Totalreflektion?

Wenn Licht von einem Material zu einem anderen Material übergeht, wird es zum Teil reflektiert und zum Teil gebrochen. Die Richtungsänderung des Lichts nennt man Brechung. Jedes Material hat eine spezifische Eigenschaft, den sogenannten Brechungsindex, der angibt, wie stark das Licht gebrochen wird.

Wenn das Licht von einem Material mit einem hohen Brechungsindex zu einem Material mit einem niedrigen Brechungsindex übergeht, wird es weg von der Senkrechten gebrochen. Es gibt einen bestimmten Einfallswinkel, bei dem das Licht nicht mehr in das andere Material eindringen kann, sondern reflektiert wird, die sogenannte Totalreflektion.

Datenübertragung durch Lichtsignale

Eine Lichtquelle, normalerweise eine Laserdiode, erzeugt Licht, das durch den Kern der Glasfaser geschickt wird. Bei der Datenübertragung wird das Licht stark vereinfacht gesagt ein- und ausgeschaltet, um binäre Daten (Null und Eins) darzustellen.

Diese Lichtsignale durchlaufen die Glasfaser und werden an ihrem Zielort von einem Empfänger erfasst. Der Empfänger wandelt die erfassten Lichtsignale in elektrische Signale um. Diese elektrischen Signale werden dann zur weiteren Verarbeitung an Computer, Router oder andere Geräte gesendet.

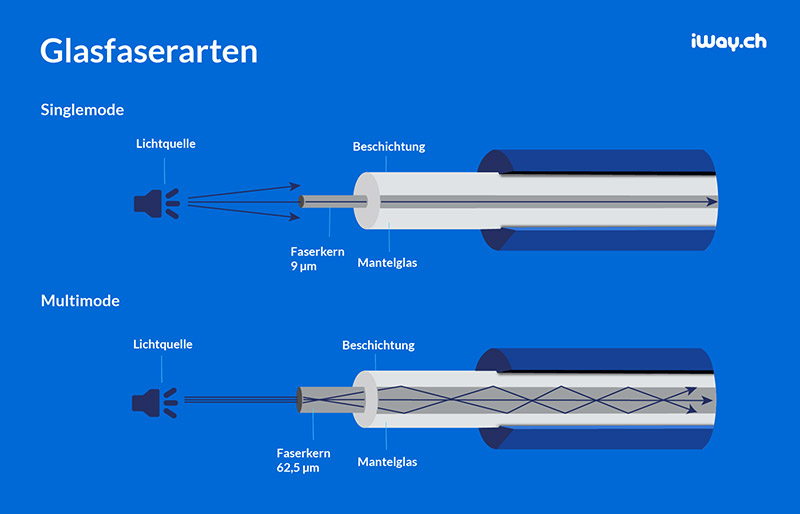

Arten von Glasfaser: Multimode und Singlemode

Es gibt zwei Arten von Glasfasern: Multimode und Singlemode. Singlemode-Fasern haben einen viel kleineren Faserkerndurchmesser als Multimode-Fasern. Der Faserkern bei Singlemode-Kabeln hat einen Durchmesser von etwa 9µm, während Multimode-Kabel einen Durchmesser von 50µm bzw. 62,5µm haben. Der umgebende Mantel aus Glas ist viel dicker und hat jeweils einen Durchmesser von 125µm.

Einfach ausgedrückt kann sich in einer Multimode-Faser ein Lichtstrahl auf verschiedene Wege (Moden) ausbreiten. Dadurch erreichen die Lichtimpulse am Ende des Kabels zu unterschiedlichen Zeiten ihr Ziel und der Impuls verzerrt sich so, dass er nicht mehr erkennbar ist. Das nennt man Dispersion. Die Reichweite wird also nicht durch die Dämpfung des Kabels begrenzt, sondern durch die Verzerrung des Signals. In einer Singlemode-Faser gibt es hingegen nur einen Weg und die Impulse erreichen das Ende der Leitung unverfälscht.

Die Verwendung einer Singlemode-Faser erfordert einen teuren Laser zur Lichtübertragung, während bei Multimode-Fasern ein kostengünstiges LED ausreicht. Darüber hinaus sind Singlemode-Fasern schwieriger herzustellen und daher teurer. Mit Singlemode-Fasern lassen sich jedoch sehr grosse Entfernungen überbrücken, während Multimode-Fasern nur einige Hundert Meter abdecken können.

Der Einsatz von Glasfasern

Die Glasfaser-Technologie kommt heute in zahlreichen Bereichen zum Einsatz. In der Telekommunikation wird Glasfaser mittlerweile für alles, was mehr als ein paar dutzend Meter entfernt ist, verwendet.

Weitverkehrsnetze

Im Bereich der Weitverkehrsnetze, also dem Rückgrat (englisch «Backbone») der Telekommunikationsnetze, werden heute fast ausschliesslich Glasfasern eingesetzt. Das gute alte Kupferkabel ist dort bereits seit geraumer Zeit vollständig verschwunden. Richt- und Satellitenfunk wiederum spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. In den Backbones geht es um Reichweite und Übertragungskapazität, und da ist die Lichtwellenleitertechnik unschlagbar.

Rechenzentren

Auch in Rechenzentren, also wenn es darum geht, Server, Router und andere Infrastrukturen mit hohen Geschwindigkeiten miteinander zu verbinden, zeigen Glasfasern, was in ihnen steckt.

FTTH – Fibre to the Home

Bei der «letzten Meile», also den Weg von den Anschlusszentralen zu den Haushalten, sieht es hingegen noch etwas anders aus. Auf diesem Teil der Infrastruktur ist Glasfaser regional noch sehr unterschiedlich verbreitetet.

In vielen Schweizer Städten ist FTTH (Fiber to the Home, englisch für «Faser bis ins Heim») heute bereits Standard. So ist beispielweise in der Stadt Zürich die gesamte Stadtbevölkerung flächendeckend mit Glasfaser bis in die Häuser versorgt. In ländlichen Gebieten ist das noch nicht überall der Fall.

Für die Zukunft kann man davon ausgehen, dass fast alle Hausanschlüsse mit Glasfasern erfolgen. Abgelegene Standorte werden drahtlos (z. B. mit 5G oder 6G) erschlossen und Kupferleitungen werden vollständig verschwinden.

Die Zukunft der Glasfaser

Die Glasfaser wird zusammen mit Funktechnologien die zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur spielen.

Die Glasfaser selbst ist dabei bereits sehr ausgereift. So können heute verlegte Glasfaserleitungen wahrscheinlich gut für ihre Lebensdauer von über 30 Jahren im Boden bleiben.

Die Innovation wird zukünftig bei den elektronischen Schaltungen, den Lasern und Detektoren erfolgen. Diese werden weitere Geschwindigkeitssteigerungen und neue Anwendungen ermöglichen.

Henry Salzmann ist CISO und seit 2018 bei iWay. Der diplomierte Elektroingenieur begeistert sich für WLAN, TV, Telefonie und Sicherheit. Seine Steckenpferde sind Smart Home, Amateurfunk und Making.

Sie möchten keine Beiträge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter!